≪相談内容≫

「事業をしていて、事業課題がたくさんある気がします。

従業員のこと、集客のこと、お金のこと…。

気になることが多すぎて、結局どこから手をつけたらいいのか分かりません。

事業課題を分かるようにするにはどうすれば良いでしょうか?」

多くの経営者が、このような悩みを抱えています。

《回答》

事業課題はどの会社にもある

そうですね。事業課題は会社によって業種や規模が異なれば内容も変わってきます。

しかし、掘り下げてみると「どんな会社にも共通する要素」が存在します。

これは、経営という営みが持つ普遍的な性質ともいえるでしょう。

たとえば、飲食業であれば「人材不足」や「原価高騰」、IT業なら「技術革新への対応」、

製造業なら「設備投資や品質管理」といった特有の課題があります。

ですがその裏側には、どの業種にも通じる「経営の構造的な課題」が隠れています。

- 資金繰りの安定

黒字でも現金が足りずに倒産する「黒字倒産」という言葉があるように、

資金繰りは全企業にとって最大のリスクです。 - 人材採用と育成

優秀な人材を採ること、そして定着させて育てることは、業種を問わず最重要課題です。

採用できても育成が不十分だと、すぐに離職してしまいます。 - 顧客獲得とリピート率向上

新規顧客をどう獲得し、既存顧客をどれだけ維持できるか。

これは売上の安定に直結します。 - 商品やサービスの改善

時代や顧客ニーズに合わせて商品・サービスを磨き続けること。

これを怠ると、競合に置いていかれます。 - 経営理念やビジョンの浸透

組織が迷走する最大の要因は、理念が弱いことです。

理念やビジョンが浸透していない会社では、社員の判断基準がバラバラになり、

課題が雪だるま式に増えていきます。

つまり、表面上の課題は会社ごとに違って見えますが、

本質的には「資金」「人材」「顧客」「商品」「理念」の5つが共通して存在しているのです。

この全体像をつかむことが、事業課題を整理する最初の一歩になります。

《結論》

細かいことより「全体像」を把握する

事業課題に直面したとき、多くの経営者はどうしても「目の前の問題」に囚われてしまいます。

- 従業員がルールを守らない

- 接客態度が良くない

- 来月の資金繰りが不安

- 集客がうまくいかない

こうした一つひとつの「点」の課題が複雑に絡み合うと、

経営者は「結局どこから手をつければいいか分からない」という状態に陥ってしまいます。

まるで絡まった糸を無理に一本ずつ解こうとするように、部分的な改善に追われ、

根本的な課題を見失ってしまうのです。

そして「場当たり的な対応」ばかりが増え、

社長自身の精神的な疲弊や、社員の混乱にもつながります。

そこで最も重要なのは、まず「全体像」を把握することです。

全体像を見ずに点ばかりを直そうとすると、また別の課題が浮かび上がり、終わりのない消耗戦になります。

逆に全体像が明確であれば、「どの課題を先に解決すべきか」

「何を後回しにしてもよいか」が見えてきて、経営判断が格段に楽になります。

全体像とは?

経営における全体像とは、単なる数字の集まりではありません。

- 社長自身が何をやりたいのか

- どのような会社を理想とするのか

- 会社を通じて社会に何を残したいのか

この三本柱が明確でなければ、いくら部分的に改善を積み重ねても根本解決には至りません。

会社の方向性が定まらない限り、社員も顧客も安心してついてくることができないのです。

経営者にとって「全体像を描く」とは、未来の地図を描くようなもの。

地図がなければ、どれだけ一生懸命歩いても、どこへ向かっているのか分からないままです。

自分に問いかけるべきこと

具体的には、自分に次のように問いかけてみましょう。

- あなたの映画のエンディングをどう描きたいか?

- どのような会社が理想なのか?

- お客様に対してどのような商品・サービスを提供したいか?

- 従業員にはどんな人生を歩んでもらいたいか?

- どんな仲間と共に働きたいのか?

- 死ぬまでにやり遂げたいことは何か?

これらの問いは単なる思考ゲームではなく、経営者としてだけでなく、

一人の人間として「何を大切に生きるか」を明確にする作業です。

この答えを持つことが、迷ったときの「判断の基準」になります。

全体像を把握することで得られるもの

全体像を明確にすると、次のような効果が生まれます。

- 課題を「点」ではなく「線」としてつなげられる

- 部分最適ではなく全体最適で意思決定できる

- 社員や顧客に、一貫性のあるメッセージを伝えられる

- 将来に対する不安が「明確な計画」に変わる

- 社長自身が「何をやるべきか」に集中できる

つまり全体像を掘り下げ、自分と向き合うことができれば、

事業課題は「単なる問題」から「未来へ向かうための道標」に変わります。

経営者にとって、全体像を描くことは「迷いを希望に変えるための第一歩」なのです。

《悩みの分解》

事業課題の構成要素

事業課題は、経営のあらゆる要素に潜んでいます。

しかも一つの課題が連鎖して別の問題を生み、会社全体を複雑にしていきます。

大きく分けると、次のような層で整理できます。

1. 社長の理想

経営者自身の価値観や志が不明確だと、会社全体が迷走します。

「なぜこの事業をしているのか?」「自分は何を成し遂げたいのか?」という問いに答えられない状態では、

日々の判断が場当たり的になり、社員も方向性を見失います。

例えば、「とにかく売上を伸ばしたい」とだけ考えていると、短期的には数字が伸びても、

社員の離職や顧客離れにつながりかねません。経営課題の根っこには、

しばしば「社長自身の理想の不明確さ」があるのです。

2. 会社の理想像

「どんな会社にしたいのか」が不明確だと、社員も顧客もついてきません。

- 「社員にとって居心地の良い会社」なのか

- 「顧客にとって信頼できる会社」なのか

- 「社会にとって必要とされる会社」なのか

理想像を描かずに日々を回していると、社員は「何のために働いているのか」分からなくなり、

顧客も「この会社を選び続ける理由」を失ってしまいます。

3. 理念設計

理念やビジョンがない会社は、判断軸がぶれやすく、課題が次々と発生します。

例えば、値下げ競争に巻き込まれたときに、「理念に沿って顧客価値を優先する」のか、

「とにかく売上を確保する」のかが決められない。これが社員の混乱や顧客不信につながります。

理念設計は単なるスローガンではなく、日々の意思決定を導く「羅針盤」です。

これが弱いと、課題は雪だるま式に増えていきます。

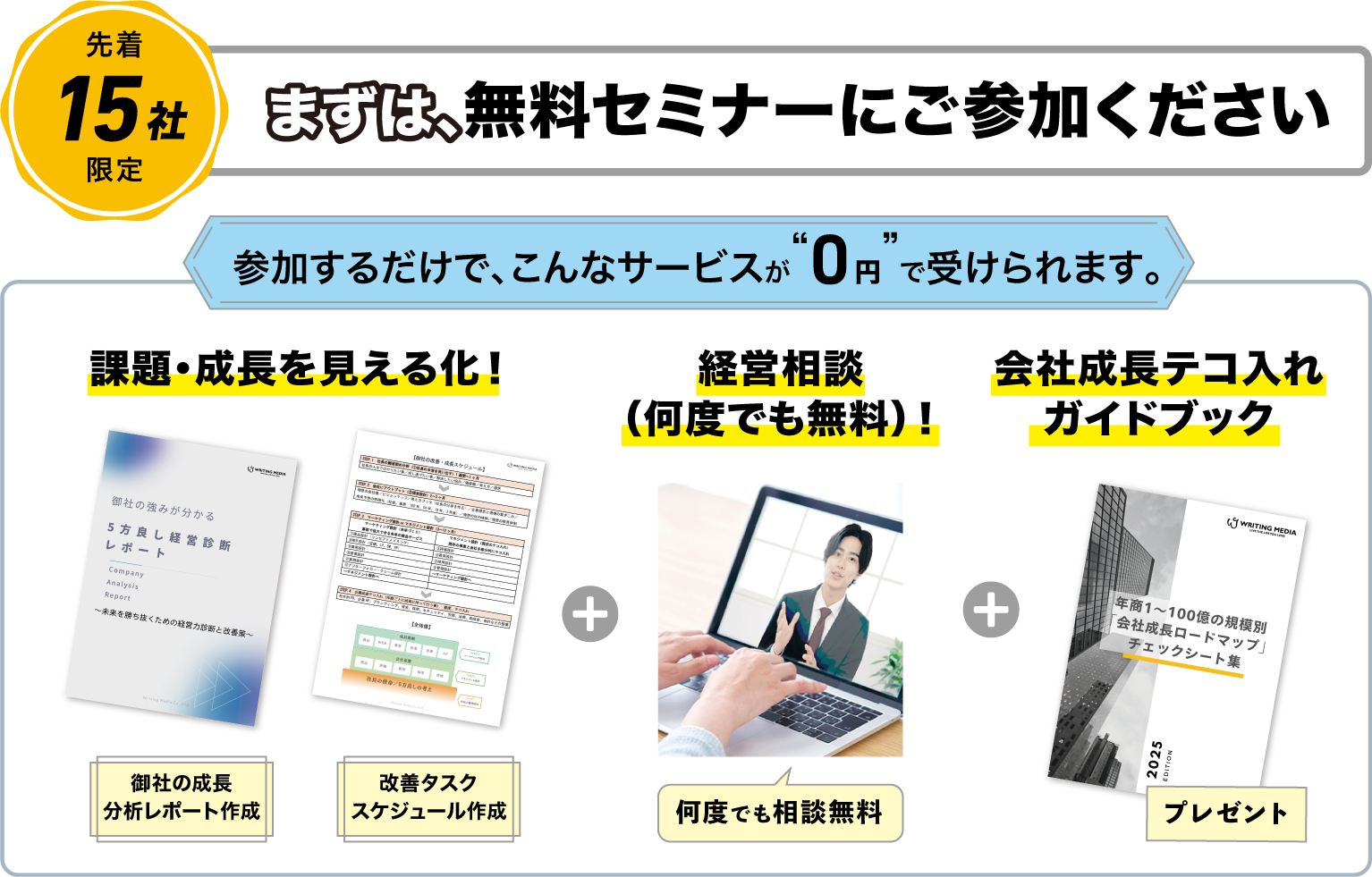

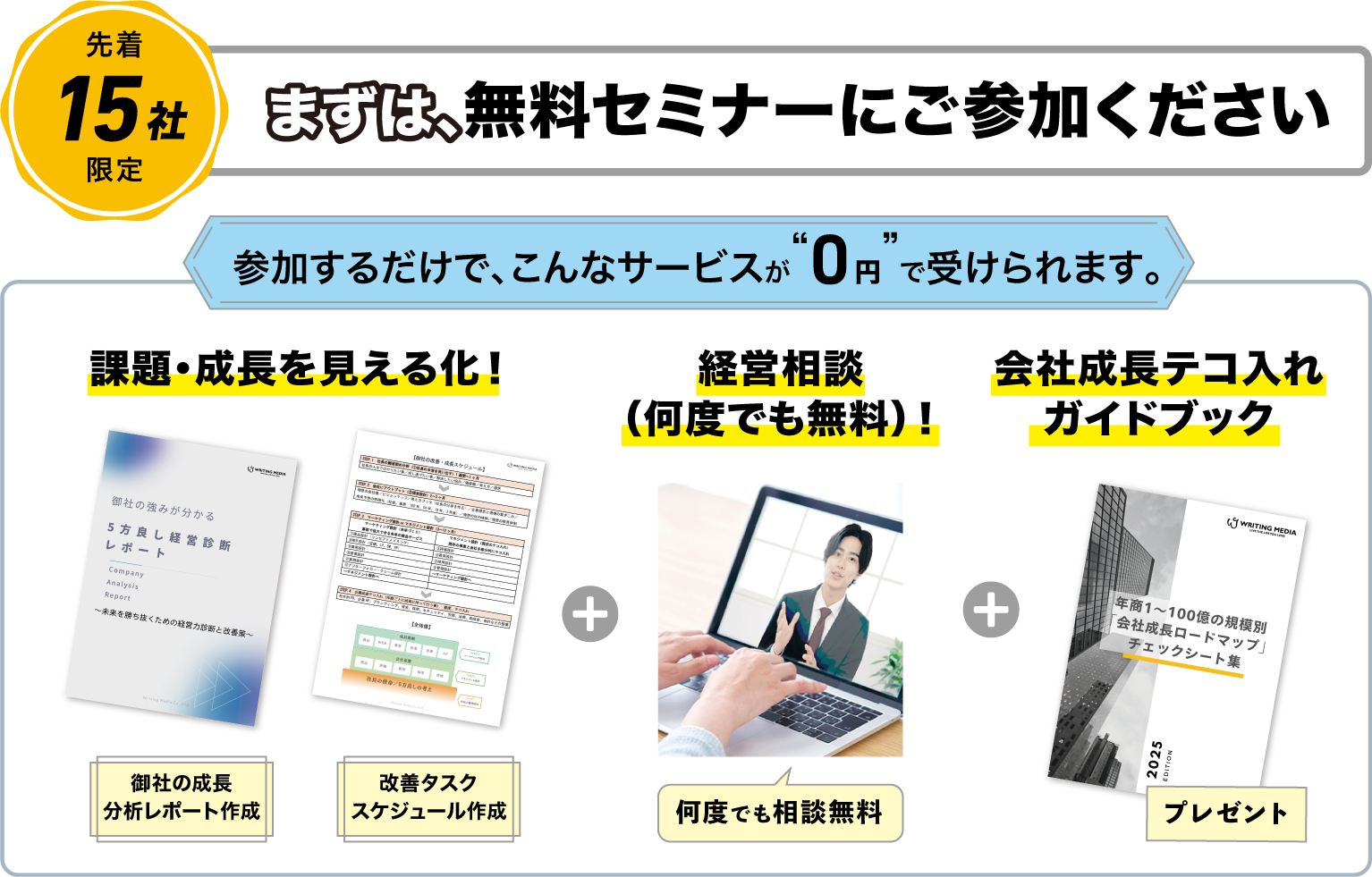

5方良し経営を体系的に知りたい方へ

《無料セミナー 開催中》

《無料セミナー 開催中》

― 利益・理念・幸せを両立させる新時代の経営 ―

「利益だけでなく、人も会社も幸せにする経営」

それが 5方良し経営。 「会社・従業員・顧客・社会・次世代」すべてが豊かになる仕組みを体系的に学べます。

5方良し経営セミナーとは?

経営の原理原則を、実践ワークと事例で学べる90分講座。

4. 商品設計

顧客が求めている商品やサービスを提供できているかどうかは、事業課題の中心です。

- 価格設定は適切か

- 他社との差別化はできているか

- 商品の品質や付加価値は時代に合っているか

例えば、飲食店で「味は良いが提供が遅い」「接客が悪い」だけで、

どんなに味に自信があっても顧客は離れてしまいます。商品設計がずれると、

いくら集客してもリピートにつながらないのです。

5. 集客設計

顧客をどうやって呼び込み、リピーターに育てるか。

マーケティングの仕組みが不十分だと、常に「売上が不安定」という状態が続きます。

- 新規顧客は広告頼み

- リピーターが育たず、常に新規集客に追われる

- 紹介や口コミの仕組みが弱い

この状態では、経営者は「今月の売上をどうするか」で頭がいっぱいになり、

長期戦略に集中できません。集客設計は短期的な売上だけでなく、未来の安定をつくる基盤です。

6. 組織・人材

採用・教育・評価・定着。人材サイクルが整わないと、

社長が一人で課題を背負い込むことになります。

- 採用してもすぐ辞める

- 幹部候補が育たない

- 評価制度が不明確で社員のやる気が下がる

人材課題は「時間とコストの浪費」に直結します。

そして社長が「自分しかやれる人がいない」という孤独感に追い込まれる大きな要因となります。

7. 財務・資金繰り

黒字なのに資金が足りない、借入返済に追われる…。

これは多くの中小企業経営者が直面する深刻な課題です。

- 売掛金の回収が遅れる

- 設備投資の借入返済が重い

- 予期せぬ出費に備える余力がない

資金繰りの不安は、社長の心を最も強く圧迫します。

お金の問題が解決しない限り、他の課題に取り組む余裕すら奪われてしまうのです。

8. 業種ごとの課題

事業課題には、共通するものもあれば、業種特有の性質から避けられないものもあります。

同じ「売上が落ちている」という状況でも、飲食業とIT業では背景も対策もまったく違います。

だからこそ「自社の業界に特有の課題」を理解することが重要です。

- 飲食業

人材不足は常態化しており、アルバイトやパートの採用・定着が大きなテーマです。

さらに、原材料価格の高騰は利益率を圧迫し、立地条件によって売上が左右されやすいのも特徴です。

コロナ禍を経てテイクアウトやデリバリー需要が拡大した一方で、

現場のオペレーションやデジタル対応の遅れが課題になっているケースも多いです。 - 不動産業

空室率や契約率が業績を直撃します。人口減少や地域の景気変動も大きな要因です。

また、仲介中心の会社は「手数料収入依存」のビジネスモデルから脱却できず、

景気の波を強く受けやすいのが実情です。

リノベーションやサブスク賃貸など、新しい形を取り入れられるかどうかが課題です。 - IT業

技術革新のスピードが非常に速く、エンジニア不足・人件費の高騰が常に経営を圧迫しています。

優秀な人材を採用できなければ競争に取り残され、

採用できても給与水準が高く、利益を圧縮するケースが増えています。

また、サービスライフサイクルが短く、数年で事業モデルの転換を迫られるのも大きな特徴です。 - 小売業

仕入れコストの上昇、EC化の波による競争激化、在庫リスクが主な課題です。

店舗型の小売では「集客」と「在庫管理」が両輪の課題であり、

ECとリアル店舗をどう融合させるかが今後の生き残りを左右します。

このように業種ごとの課題は避けられません。

しかし、重要なのは「業界の常識」に縛られすぎず、

自社にとっての本質的な課題は何かを特定することです。

例えば「人材不足」と言っても、採用が問題なのか、育成が問題なのか、

離職率が問題なのかによって打ち手は大きく変わります。

9. 会社規模ごとの課題

事業課題は、業種だけでなく会社の成長ステージによっても大きく変わります。

同じ「売上不振」という状況でも、創業期と成熟期では背景も解決策もまったく違います。

だからこそ、自社のフェーズを見極めて「今集中すべきこと」を特定する必要があります。

- 創業期

とにかく「売上を作ること」が最優先です。資金調達や新規顧客の獲得に奔走し、

経営者自身が営業の最前線に立つことが多い時期です。

ただしこの時期は、組織の仕組みが未整備なため、経営者の体力や時間に依存しやすく、

過労や精神的負担が大きくなりやすい点が課題です。 - 成長期

顧客が安定的に増え、売上が拡大する時期。ここでの課題は「組織づくりと仕組み化」です。

属人的な経営から脱却しないと、経営者がすべてを抱え込み、業務が限界を迎えます。

評価制度やマニュアル整備などを行い、経営を「人から仕組みへ」移行できるかが鍵です。 - 拡大型

急成長に伴ってオペレーションの混乱が起きやすいフェーズです。

人材の大量採用に追われ、教育が追いつかない。資金繰りも拡大に合わせて厳しくなり、

「せっかく売上が伸びているのに資金が足りない」という状況に陥る会社も少なくありません。

この時期は「人材確保」と「資金管理」の両立が大きな課題となります。 - 成熟期

一定の売上や組織規模が安定し、経営が安定している一方で、停滞やマンネリ化に陥りやすい時期です。

ここで必要なのは「新規事業への挑戦」や「事業承継の準備」です。

現状維持に甘んじてしまうと、競合に追い抜かれたり、

次世代への引き継ぎがうまくいかず衰退に向かうリスクがあります。

会社のフェーズごとに、課題の種類も優先順位もまったく違います。

だからこそ、「今の自社がどのステージにいるのか」を冷静に見極め、その時期に集中すべき課題を整理することが、成長の近道なのです。

事業課題は「社長の理想」という抽象的なテーマから、

「現場のオペレーション」まで多層的に存在しています。

しかも、それぞれが独立しているのではなく、連鎖的に絡み合っているのが特徴です。

- 理念が弱い → 社員が迷う → 顧客満足が下がる → 売上が落ちる → 資金繰りが厳しくなる

このように、課題は一つの要因から波紋のように広がっていくのです。

だからこそ、経営者は「点」ではなく「全体像」として事業課題を捉える必要があります。

5方良し経営を体系的に知りたい方へ

《無料オンライン説明会 開催中》

《無料オンライン説明会 開催中》

『5方良し経営 実装プログラム』

学ぶだけで終わらせない

5方良し経営を自社に導入し、売上・組織・理念を同時に成長させるための実装支援サービスです。

- 経営理念の言語化と浸透

- 採用・育成・評価の仕組み構築

- 集客・利益設計:業務改善から経営まで一気通貫

《それの解決策》

一般的な方法と5方良しの視点

事業課題を解決するためには、表面的な対処ではなく「体系的に整理して一つひとつ手を打つ」ことが必要です。

ここではまず一般的に推奨される方法を整理し、そのうえで5方良し経営の視点を取り入れた

本質的なアプローチを見ていきましょう。

一般的な解決策

・フレームワークの活用

経営者は日常業務に追われていると、課題の全体像が見えなくなりがちです。

そんなときに役立つのがSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)や

3C分析(自社・顧客・競合)などのフレームワークです。

- 実践:定期的に社内でワークショップを開き、現状を客観的に整理する

- 効果:感覚や思い込みではなく、データと分析に基づいて課題を把握できる

課題の優先順位をつけるうえでも効果的です。

・外部専門家の活用

すべてを自社だけで解決しようとすると、時間も労力も浪費します。

税理士・社労士・コンサルタントなど、外部の専門家を上手に活用することで、

課題解決のスピードが飛躍的に高まります。

人材育成は短期的な成果が見えにくいですが、長期的には会社の基盤を安定させる最重要施策です。

- 実践:経理は税理士、労務管理は社労士、経営戦略はコンサルタントなど専門分野を分担

- 効果:自社が苦手な領域を補えるため、経営者は本業に集中できる

特に中小企業の場合、「専門知識の不足」が大きなリスクになるため、

外部の知見を積極的に取り入れることが有効です。

・経営計画の作成

行き当たりばったりの経営では、課題が複雑に絡み合って収拾がつかなくなります。

売上・利益・投資計画を数字で「見える化」することで、課題を整理しやすくなります。

- 実践:年間計画・四半期計画を作成し、定期的に進捗を確認する

- 効果:数字で現状を把握できるため、課題を先送りせずに対応できる

計画があることで社員も共通のゴールを理解でき、組織の一体感が生まれます。

・人材育成の仕組み

「採用したのにすぐ辞める」という悩みは、多くの企業に共通します。

この背景には「採用偏重で、育成が不十分」という課題があります。

・マーケティングの仕組み化

集客・成約・リピートを「仕組み」として回すことができれば、売上の不安定さは大幅に軽減されます。

- 実践:入社後の教育プログラム、キャリアパスの明示、定期的な面談を導入

- 効果:社員が安心して働ける環境ができ、定着率が向上する

- 実践:Web広告やSNSを活用し、問い合わせから契約までの導線を整備

- 効果:経営者が常に「今月の売上」を気にしなくても、安定した売上が確保できる

マーケティングを仕組み化することで、課題を「都度の対応」から「自動化された仕組み」へと転換できます。

売り上げUPを急いでしたい方へ

ー あなたの頭の中を整理し、売上を何倍にも ー

ー あなたの頭の中を整理し、売上を何倍にも ー

経営の悩み、整理できていますか?

「社長の分身」は、あなたの“もう一人の頭脳”として、

売上・利益・組織・理念を一気に最適化します。

《こんな方におすすめ》

売上が伸び悩んでいる/幹部が育たずすべてを自分で抱えている/経営の方向性を整理したい

《相談実績》:年商1〜100億まで対応

売上UP・利益UP・組織の自走化/理念経営・次世代育成・事業承継まで網羅

5方良し経営の解決策

ここに「5方良し経営」の視点を取り入れると、解決はさらに根本的かつ持続的なものになります。

単に売上や人材の問題をその場しのぎで解決するのではなく、

会社・従業員・顧客・社会・次世代のすべてにとって良い経営をデザインすることで、

事業課題そのものの質を変えることができます。

1. 会社良し

会社の土台が不安定であれば、どれだけ部分的な課題を解決しても、すぐにまた別の問題が発生します。

だからこそ、まずは理念を明確にし、利益を安定させることが出発点です。

- 実践:経営理念を明文化し、全社員に浸透させる。

さらに数字に裏づけされた経営計画を策定し、定期的に見直す。 - 効果:理念と数字の両輪が整うことで、安心して投資や挑戦ができる会社に。

多少のトラブルや環境変化があっても「土台の強さ」で乗り越えられる。

会社が安定しているからこそ、経営者自身も孤独や不安に押しつぶされずに進み続けることができます。

2. 従業員良し

経営者一人が頑張っても会社は成長しません。

社員が「ここで働いてよかった」と感じられる環境を整えることが、課題解決力のある会社に育てる近道です。

- 実践:働きやすい職場環境を整備する。教育制度を体系化し、キャリアパスを明確に示す。

評価制度を透明にし、成果と努力が正当に評価される仕組みをつくる。 - 効果:採用・定着率が上がり、人材不足という根本的な課題を解決できる。

従業員が経営理念を共有し、課題を「自分ごと」として取り組むことで、社長一人に重荷が集中しなくなる。

「従業員良し」の視点を持つことで、会社全体が「課題解決チーム」として動けるようになります。

3. 顧客良し

顧客からの感謝の言葉は、経営者にとって最大の癒しであり、事業を継続する大きな推進力です。

売上や利益は結果であり、本質は「どれだけ感謝されているか」にあります。

- 実践:顧客アンケートやレビューを定期的に収集し、改善に活かす。

リピート施策を導入し、顧客との長期的な関係を築く。顧客満足度を数値化し、経営指標に組み込む。 - 効果:顧客からの「ありがとう」が増えることで、売上は安定し、社員のモチベーションも高まる。

感謝される経営は、自然と紹介やリピーターを生み出し、集客コストの削減にもつながる。

売上の本質は「ありがとうの数」です。顧客良しを追求することは、結果的に他の課題の多くを解決していきます。

4. 社会良し

企業は社会の中で存在しています。取引先や地域社会との関係を軽視すると、

短期的には利益が出ても長期的には立ち行かなくなります。

社会からの信頼を得ることは、事業課題を間接的に解決する力を持っています。

- 実践:地域イベントへの参加、ボランティア活動、社会課題解決に資する事業展開。

環境配慮やサステナブル経営を積極的に推進。 - 効果:社会的信頼が高まり、取引先や顧客から選ばれる理由が増える。

行政や地域社会との連携が進み、新たな事業機会や安定的な支持基盤につながる。

社会に必要とされる会社であることが、資金繰りや人材確保といった直接的な課題を自然に解決してくれるのです。

5. 次世代良し

最後に重要なのが「未来に誇れる会社を残す」視点です。

事業承継や長期的な経営課題は、今この瞬間の経営の延長線上にあります。

- 実践:後継者を早期から育成し、理念や志を世代を超えて伝承できる仕組みを整える。

次世代がワクワクする未来像を描き、社員とも共有する。 - 効果:後継者や社員が「この会社を未来に残したい」と思える。

経営者自身も「自分の経営は次世代のための投資だ」と納得でき、今の困難を乗り越える力に変えられる。

「次世代良し」を意識すれば、今の課題は単なる障害ではなく、「未来を築くための礎」として意味を持ち始めます。

- 一般的な解決策は「フレームワーク」「専門家」「経営計画」

「人材育成」「マーケティング仕組み化」など - これらは課題を整理し、短期的な安定をもたらす

- さらに5方良し経営の視点を加えることで、課題は「解決すべき問題」から

「未来を創るチャンス」に変わる

経営課題を単に「消す」のではなく、会社・従業員・顧客・社会・次世代を巻き込んで

共に成長するきっかけにすることが、本質的な解決策となるのです。

《事例》

成功と失敗

事業課題に向き合った結果、成功した会社もあれば、残念ながら失敗に終わった会社もあります。ここではいくつかの事例を見ながら、「何が分岐点になるのか」を整理していきましょう。

成功例

- 理念を共有して承継に成功

ある製造業の経営者は、幹部社員に長年かけて理念を浸透させていました。

その結果、事業承継の際も社員が迷うことなく新社長を支え、離職者はゼロ。

売上も拡大し、次の世代に安心してバトンを渡すことができました。 - 顧客との信頼関係を軸に成長

小売業のA社は、財務面では大きな強みがありませんでしたが、

顧客からの「ありがとう」を大切にする文化を徹底していました。

その姿勢が買収先企業にも評価され、M&Aの際に「事業の魂を残す」という条件で契約が成立。

結果として社名も存続し、従業員も守られました。 - 社会貢献がブランドとなったケース

地域密着型の建設会社は、事業課題を「地域の課題」と捉え、環境活動や地域イベントに積極的に参加。

社会的信頼を得たことで行政案件を多数受注し、結果的に売上が安定。

「社会に必要とされる存在」になることで、経営基盤が強化されました。

失敗例

- 財務管理の甘さから黒字倒産

サービス業のB社は、売上は好調だったものの、資金繰りの管理が甘く、借入返済に追われました。

結果として黒字にもかかわらず倒産。顧客や社員を守ることができず、廃業を余儀なくされました。 - 理念の欠如による人材流出

IT企業のC社は、短期的な利益追求に走った結果、社員が「この会社で働き続ける意味がない」と感じ、

優秀な人材が次々と退職。顧客への対応もおろそかになり、主要取引先を失いました。 - 社会からの信頼を失い失速

飲食業のD社は、衛生管理を軽視した結果、顧客からの信頼を大きく失いました。

SNSでの炎上をきっかけに売上が激減。社会的信頼を回復できず、店舗縮小に追い込まれました。

学び

成功と失敗を分ける最大のポイントは、「理念」と「感謝を残せたかどうか」です。

- 理念がある会社は、困難があっても社員・顧客・社会から支えられ、前進できる

- 感謝を大切にしない会社は、一時的に利益を上げても長期的には崩れてしまう

事業課題の解決は「数字」だけでなく、「人の心」と「理念」に根ざしているのです。

事業課題は未来を描くためのチャンス

経営者が孤独を感じる理由は、

- 事業課題は業種や規模を超えて共通する

- 大切なのは「細部より全体像」を把握すること

- 悩みを分解し、体系的に整理すれば道筋が見える

- 一般的な解決策に「5方良し経営」を組み合わせることで根本解決に近づく

- 一人で抱え込まず「社長の分身」に相談することが成長の近道

事業課題は「経営の壁」ではなく、「未来を描くための問い」です。

正しく向き合えば、会社も、社員も、顧客も、社会も、そして次世代も喜ぶ経営が実現できます。